織物壁紙の豊かな風合いは、

糸をつくるところから

京都府の奈良県境側にある木津川市は、奈良の蚊帳文化の影響で、古くから織物工業が盛んな地域です。小嶋織物株式会社は、このまちで昭和7年(1932)に創業し、昭和41年(1966)から織物壁紙の製造を始めました。

国内シェアトップを誇るのは、絶対的な自信を持つ品質と、それを支える匠の技があればこそ。素材となる麻や綿、レーヨンなど厳選した素材を使い、最終的に製品となるまでを工場で一貫生産。さらにそれぞれの工程で、人の目による徹底した管理を行っています。

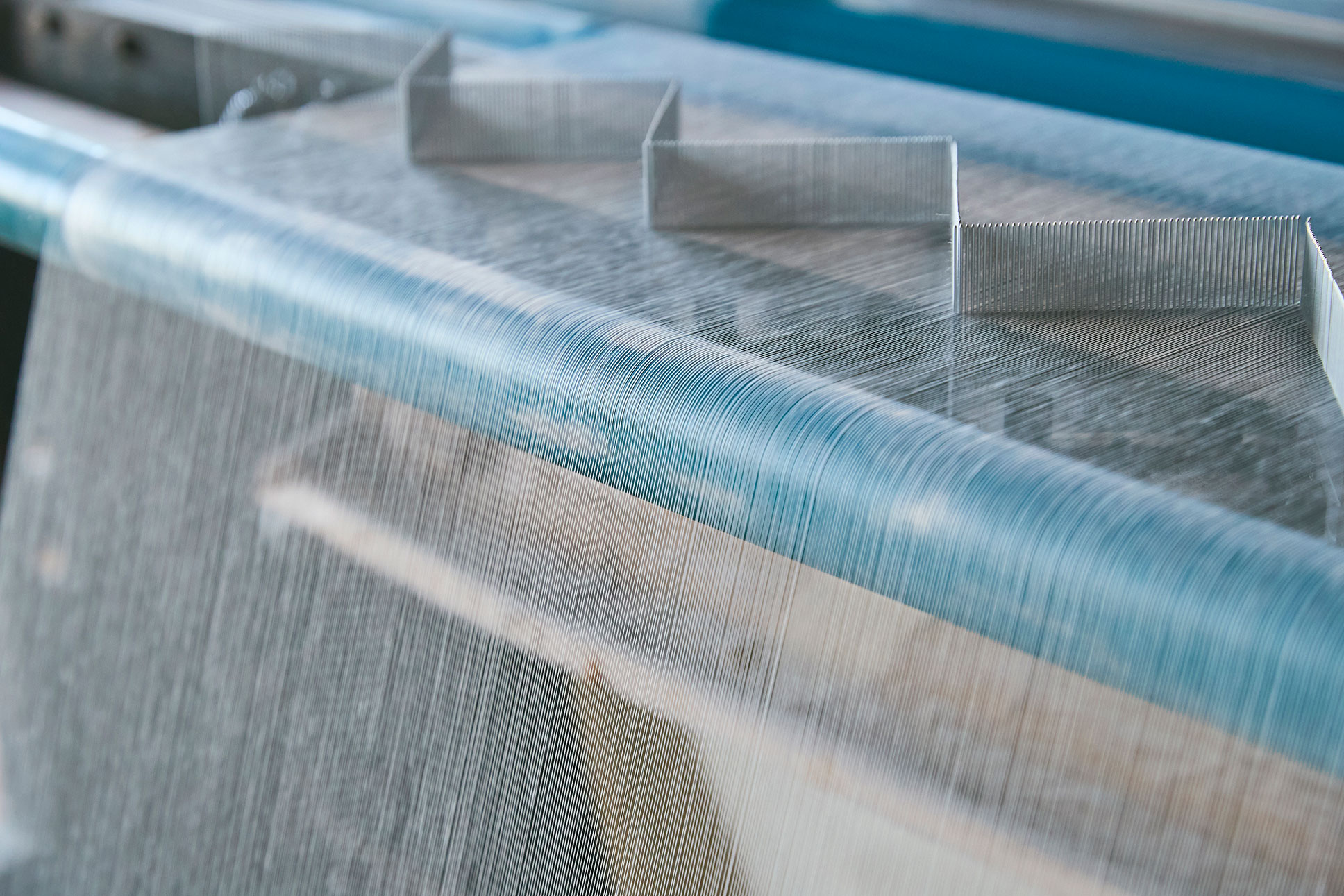

工場に入り、まず案内されたのは織り機に取り付けるための糸の準備を行う整経機(たて糸を整えて巻き取る装置)。1m幅に930本もの経糸(たて糸)を張っていきます。一般的な織物壁紙よりも本数を多くすることにより、破れにくく貼りやすい壁紙ができるそうです。

織物壁紙制作の第一工程となる整経機。

小嶋織物では全幅を一度に行なう「全部整経機(1台)」と、部分毎に行なう「部分整経機(3台)」があるため、異素材を経糸に使用するなど、小ロット・試作に対応が可能だという。

経糸を1ロールあたり約9,000m織ったら、次にレピア織機で緯糸(よこ糸)を1本1本織り込んでいきます。糸には糊がつけられており、壁紙の強度を上げます。ちなみに織物壁紙の風合いを決めるのが緯糸です。小嶋織物では自社で糸を合糸できるため、糸の太さだけでなく色合いなど細かな部分まで調整可能。様々な糸に対応できることにより、多彩な織物壁紙が製造できるのです。

レピア織機を使用した緯糸(よこ糸)の織り込み作業。

目視で全数検査

丹念な手作業による補正作業

小嶋織物さんの織物壁紙の製造で最も特徴的なのは、「検反(けんたん)」と呼ばれる工程です。6台並ぶ検反機に織り上がった生地がセットされると、職人さんたちが糸の汚れや縫い目の不均一さといった不具合がないか、すべて目視でチェックし、その場で補正していきます。ほんの数ミリのほつれや縫い目のズレ、微かな汚れも見逃しません。

結び目や不要物を取り除き、糸切れがある場合は縫い直すなど、すべて手作業で補修を行う

ちなみに織物壁紙を製造する国は日本だけではありませんが、検反は日本だけが導入しており、日本製織物壁紙の高品質性を支える重要な工程となります。もちろん小嶋織物でも、自社製品の品質を担保するための最重要工程であり、機械任せには決してできないパートです。職人一人で1日に500mもチェックすることがあるそうで、集中力を途切れさせることなく、どんな小さな不具合でも見つけ出し、瞬時に補正する姿は、まさに匠と呼べます。

高品質製品を提供し続けるには、

人の目と手が不可欠

検反を終えた生地は裏打機で裏打紙と貼り合わせ、乾燥、表面加工、裁断などを経て、ようやく製品に仕上がります。

様々な生地と裏打ち紙を、シワやゆがみがないように確実に貼り合わせる。

全工程を通して感じたのは、どの製造パートでも必ず職人の目が光っていること。そして、生地を丁寧に扱う心がすべての職人に徹底されていることです。たとえば乾燥の際には、繊維を潰さず優しい風合いに仕上げるために、羊毛の当て布を使っています。

また、工場内では各所で機械のメンテナンスをする姿が見られました。1日1回や数日おきではなく、都度行われているこのメンテナンスも、小嶋織物の製品には欠かせない作業です。いい製品をつくるためには、それぞれの機械が常に快適に稼働してくれることも必須条件です。

徹底した機械メンテナンスと製品の品質管理によって、さまざまな表情を持った織物壁紙が完成していく。

近年は織機を製造してくれるメーカーも少なくなってきています。そのためにも機械を丁寧に扱い、常に最良の状態で製造できるようにしておくのです。これは道具を大切に扱うだけでなく、不具合を出さないためでもあります。

工場一貫生産は小嶋織物の強みですが、その事業メリットを支えているのは、昔も今も職人の目と手。そうしてできあがる織物壁紙だからこそ、製品から温もりを感じられるのかもしれません。

「wall pro」の中でも高い人気を誇る「WWT30406」。ラグジュアリーな空間づくりにうってつけの壁紙だ。